Le 25 novembre prochain, les Suisses vont se prononcer en référendum sur la primauté (ou non) des lois nationales sur le droit international. Les enjeux des «votations» helvétiques étonnent parfois le monde extérieur par leur complication. Or celui-ci est très net tant dans son enjeu que dans ses conséquences politiques… et philosophiques.

Voulez-vous «le droit suisse au lieu des juges étrangers»? La question posée cet automne aux citoyens helvétiques par l’initiative dite d’autodétermination est la plus importante, au moins, depuis le vote sur l’adhésion à l’UE du 6 décembre 1992. Elle est même plus cruciale dans ses implications que ce choix historique de la voie autonome qui, selon l’establishment unanime de l’époque, devait précipiter la Confédération dans l’isolement, la pauvreté et la crise sociale. Elle se résume, dans son essence, à la définition même de la souveraineté.

La réponse est dans la question

En y pensant, on s’avise même — ô surprise! — qu’elle est tautologique. Dans un État indépendant et souverain, la suprématie des lois nationales n’est même pas objet de discussion: elle le définit justement en tant qu’indépendant et souverain. Il en est ainsi, en tout cas, pour les États qui se donnent les moyens réels de leur indépendance, à commencer par la maîtrise de leurs frontières. Ainsi, la liste des puissances non adhérentes à cette expérience pionnière de la justice mondialisée qu’est la Cour pénale internationale correspond au «top 5» des États à la fois les plus actifs sur le plan international et les plus jaloux de leur souveraineté. La non-adhésion de trois membres permanents du Conseil de sécurité sur cinq à cette institution fondatrice de la bonne conduite internationale font de celle-ci un club de seconds couteaux. On croit avoir franchi un portail de la conscience universelle alors qu’on piétine dans les portes cochères où les valets de Balzac médisent de leurs maîtres. Et la situation n’est pas près de changer.

Le fait même que les Suisses doivent se prononcer sur leur degré d’autodétermination montre combien l’indépendance de ce petit non-membre planté au milieu de l’UE est relative. Quoi qu’il en soit, ce peuple possède au moins cet avantage sur ses voisins d’avoir les moyens de se poser la question et d’y répondre librement. (Savoir si sa réponse sera entendue des exécutifs est une autre paire de manches, voir le coulage de la décision «contre l’immigration de masse» du 9 février 2014.) Les sondages donnent le «oui» à la priorité nationale nettement perdant. On n’est jamais à l’abri d’une surprise à la manière du vote contre les minarets (en 2009) où le «oui», théoriquement largué, a fini par l’emporter à 57,5 %.

Mais on peut estimer, en l’état actuel des mentalités et des moyens de propagande mis en jeu, que si plus d’un citoyen sur trois se prononce pour la primauté de la législation nationale, ce sera un sérieux avertissement pour les élites gouvernantes dans le pays comme dans son entourage. Car hormis le parti ronchon «de service», l’UDC, personne en Suisse ne soutient cette initiative. Le gouvernement fédéral s’est prononcé nettement et précocement contre et les milieux politiques, académiques, juridiques, économiques, religieux, scolaires, médiatiques, artistiques y sont particulièrement hostiles. C’est d’ailleurs cette hostilité — traduite par des campagnes d’affiches beaucoup plus agressives que les messages sobres et les badges jaune soleil du camp du OUI — qui pourrait, davantage que les convictions intimes du citoyen, faire basculer la balance vers le «repli frileux».

UE, l’anti-village gaulois

Le Suisse est bonasse dans la vie publique, mais volontiers vindicatif dans son isoloir. L’issue du vote semble tenir à une question de psychologie: savoir si l’irritation face aux directives du politiquement correct l’emportera sur la peur qu’elles inspirent. Car, sur le fond, les arguments du «camp-des-lumières-et-de-la-raison», au cours de la campagne, ne sont apparus ni plus convaincants ni mieux étayés que ceux du «camp-de la méfiance-et-de-l’émotion». On peut ainsi se demander en quoi l’affirmation de la primauté du droit national mettrait ipso facto en péril les «600 traités internationaux» dont la Suisse est signataire — sinon par le risque (vraisemblable) que certains partenaires encore raccrochés au projet globaliste déchirent ces accords pour punir les Suisses d’avoir mal voté. Auquel cas la violation du droit viendrait justement de ceux qui prétendent s’en alarmer chez les autres (et parce qu’ils s’en alarment!).

La délégation des pouvoirs vers le haut et le déclassement des structures nationales — à commencer par leurs frontières — en faveur de structures supraétatiques demeurent des tendances dominantes dans les sociétés ouest-européennes. Ces tendances forment même, de nos jours, le caractère distinctif du village gaulois à l’envers qu’est devenu le noyau dur de l’Union Européenne, attaché à un supraétatisme que le reste du monde rejette massivement. Le référendum suisse est un symptôme de cette refragmentation apparaissant dans le cœur géographique de l’utopie globaliste. C’est pourquoi son enjeu dépasse de loin les frontières du pays.

L’enjeu essentiel

Dick Marty, dans son livre fondamental (Voir le Drone de la semaine dernière) donne des exemples de dénis de justice flagrants où la CEDH aura été le dernier recours du justiciable helvétique — fustigeant parfois de manière humiliante les manquements de la Confédération en matière de droits de l’homme. Il se demande en conséquence à qui les victimes de l’incurie, de l’incompétence et de la plate corruption qui caractérisent parfois la justice helvétique iraient se plaindre. La question vaut d’être posée.

A ces exemples, on pourrait par exemple rétorquer par les abus criants auxquels conduit le mandat d’arrêt européen1. Par l’opacité des mécanismes et l’illégitimité des structures non élues qui adoptent et modifient les lois supranationales, etc. On pourrait surtout se demander contre quelle infraction aux droits de l’homme la CEDH pourra encore nous protéger maintenant qu’elle semble avoir admis, avec son jugement du 25 octobre dernier, l’existence d’un délit de blasphème contre l’islam au nom de la «coexistence pacifique de toutes les religions» (et non du droit, relevons-le!). En tout cas pas contre les atteintes à la liberté d’expression.

Mais, au-delà de ces surenchères et surinterprétations, c’est à une question métaphysique que les Suisses sont appelés à répondre sans même le savoir. Les décisions d’une communauté particulière d’humains, correspondant à la sensibilité particulière et aux intérêts particuliers de cette communauté, sont-elles plus légitimes ou moins légitimes que des principes universels fixés par les philosophes et les magistrats? En d’autres termes, l’éthique, la morale et la vision du monde de la caste des juges sont-elles plus valides que l’éthique, la morale et la vision du monde d’un peuple, autrement dit d’un échantillonnage humain arbitraire tenu ensemble par les accidents de l’histoire et du territoire?

En d’autres termes encore: l’humanité peut-elle — doit-elle — se gouverner elle-même, dans les circonstances et les conditions particulières de sa vie sur terre, ou a-t-elle nécessairement besoin d’une élite sacerdotale qui la guide indépendamment de toutes ces déterminations locales, et au nom de principes aussi impersonnels et aussi universels (aussi objectifs!) en apparence que les lois de la nature?

Mieux vaudrait avoir tort…

Il y a un certain risque que les Suisses, dans leur méfiance et l’orgueil de leur particularisme, optent pour la première voie. Mais il est hautement probable en ce cas que les élites annuleraient le résultat (comme pour le 9 février) par toutes les arguties juridiques à leur disposition. L’enjeu est trop important, trop contagieux. Car il y a belle lurette que la gouvernance des juges dans l’ensemble qui nous entoure a «dissous l’électeur», comme le sous-entend Dieter Grimm dans un article remarquable du Monde diplomatique. Où va-t-on si l’électeur s’avise de dissoudre les juges?

On en arriverait, comme pour le vote sur le contrôle des étrangers, à un blocage des institutions soutenu par l’étranger. Un «oui» des Suisses le 25 novembre serait éthiquement, moralement et philosophiquement cohérent — mais politiquement néfaste. Ce serait un but contre le cours du jeu qui se joue en Suisse. Il ne ferait qu’accentuer le fossé entre le «peuple», entité théorique qui ne se concrétise qu’au moment du vote, et les élites qui mènent la barque au jour le jour.

La Suisse est en effet un laboratoire et un pivot du système global. Le même Dick Marty illustre par mille compromissions concrètes du gouvernement fédéral le degré d’inféodation de l’élite politique et économique du pays. Yeux fermés sur les avions de torture de la CIA, procureure «docile» pour le TPI recrutée personnellement par la secrétaire d’État U.S., complaisance face aux banques too-big-to-fail où la part de capital suisse est désormais insignifiante, militantisme en pointe pour la reconnaissance du Kosovo… la Suisse officielle n’a vraiment rien à refuser à l’Empire. Il est même hautement probable que, vu son importance diplomatique et financière, la Suisse y soit encore plus intégrée que ses voisins malgré sa souveraineté de façade. L’ensemble de ses institutions et de sa classe politique (à un parti près, fût-il le plus important) construisent avec une remarquable absence de pensée propre l’utopie périmée du monde uni, comme les aborigènes reproduisent en bambou l’avion qu’ils ont vu passer dans le ciel en espérant que leurs incantations le feront décoller2.

Pour faire sortir le pays de ce rêve éveillé, il ne suffit pas de glisser un bulletin dans l’urne. Il faudrait, comme dans certains pays d’Europe de l’est, que le pouvoir réforme ses institutions, sa rhétorique, ses orientations stratégiques et son personnel en fonction du désir populaire. En l’état actuel de la société suisse, et du fait de la décentralisation structurelle de son modèle, un tel exemple de volontarisme n’est pas imaginable. C’est pourquoi, malgré l’originalité de sa démocratie directe, la Suisse restera arrimée à la construction globaliste quel que soit le résultat de son vote. Jusqu’à ce que l’édifice s’effondre. En attendant cette échéance sur laquelle nous n’avons aucun levier, il serait donc avantageux et profitable pour les Suisses de faire le gros dos comme d’habitude et d’engranger les dividendes de leur situation. Un «oui» le 25 novembre ne serait rien de plus qu’un «prurit démocratique» qu’on soignerait avec un peu de pommade.

Pourtant, un «non» sonnerait le glas de la démocratie directe, car toute initiative pourrait — moyennant une bonne batterie de juristes — être déclarée irrecevable sous prétexte d’incompatibilité avec le droit «supérieur» international. En cette affaire comme en d’autres, et quelles que soient par ailleurs nos convictions, mieux vaut se guider sur le simple bon sens: maintenir les pouvoirs dont nous dépendons aussi proches et aussi incarnés que possible. Et se souvenir, en l’occurrence, que les catastrophes annoncées lors des grandes votations antérieures n’ont jamais eu lieu. Un «oui» suisse ne serait une catastrophe que pour les intérêts particuliers de grands groupes mondialistes et non pas pour le pays et ses institutions.

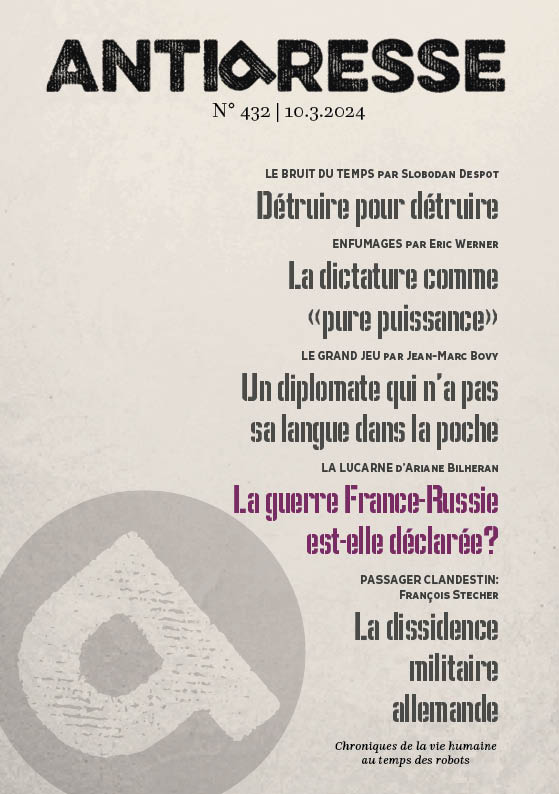

- Article de Slobodan Despot paru dans la rubrique «Le Bruit du Temps» de l’Antipresse n° 154 du 11/11/2018. S’abonner!

-

Voir à ce sujet l’article d’Eric Werner dans la même édition (154) de l’Antipresse. ↩

-

Ce comportement ne s’explique pas seulement par la bêtise d’une pensée réflexe, mais encore par des nécessités sociales. Les intégrations supranationales offrent une justification et des débouchés à l’expansion de la nomenklatura administrative. L’inflation des structures politiques de la France depuis son entrée dans l’UE et les 600’000 élus pesant sur le budget de l’État en sont un exemple révélateur. ↩