Deux titans de la culture et du journalisme s’assemblent devant un ministère, dans un pays démocratique, afin de réclamer justice pour le plus illustre lanceur d’alerte de notre temps jeté dans un véritable cachot. Ils s’assemblent, chantent et dénoncent et… tout le monde s’en détourne. Que nous dit-elle d’essentiel, cette indifférence composée?

Roger Waters est une légende, non seulement du rock, mais de la culture moderne dans son ensemble. C’est aussi un homme, comme on disait jadis, «très engagé» et très à gauche. Le groupe qu’il a cofondé, puis quitté, Pink Floyd, restera dans l’histoire comme un OVNI musical, tant par son inventivité que par la quantité des albums vendus. Le 2 septembre dernier, Roger Waters est allé à Londres, devant le Home Office (ministère de l’Intérieur), chanter pour la libération de Julian Assange(1). Pour dénoncer le traitement inhumain réservé au plus célèbre prisonnier politique de la planète, la légende du rock a été rejointe par la légende du journalisme de guerre, John Pilger, l’homme qui, depuis le Vietnam et Quiet Mutiny, a constitué à lui seul une encyclopédie des crimes de guerre et des pillages initiés par l’empire anglo-saxon.(2)

Comme l’a observé un internaute, «Si Roger Waters avait déballé sa guitare et s’était mis à chanter à n’importe quel coin de rue de la planète, on en aurait parlé comme d’un événement culturel majeur dans tous les médias mainstream». En a-t-on parlé? Non. De tous les médias «mainstream», seule la RTBF (!) en a rendu compte, les organes russes, équatoriens ou turcs qui l’ont couvert ne comptant pas, bien entendu, au rang des sources civilisées.

La BBC, première concernée, et qui fut en première ligne durant la traque à l’Assange, a brillé par son silence. L’indice premier du basculement d’une rédaction en organe de propagande ne tient pas dans les non-faits qu’elle publie, mais dans les faits qu’elle ne publie pas. Ainsi l’inénarrable Temps helvétique, qui avant de promouvoir en une les faux éborgnés de Hong Kong a pris soin de ne pas exhiber les vrais éborgnés de Paris.(3) Comment escamoter l’éléphant au milieu de la pièce constitue l’épreuve d’admission des cadres du cerveaulavage.

La simple réunion de telles personnalités dans une rue de Londres constituait un fait digne, à tout le moins, de mention. Les cerveaulaveurs ont consciencieusement noyé la news. Mais aussi, comment relayer une seule phrase de ce qui s’y est dit sans se mettre soi-même sur la sellette?

La mise en garde qu’il fallait absolument étouffer

Pilger venait de rendre visite à Assange dans la prison de Belmarsh en compagnie de Gabriel, le frère du détenu. Il était horrifié par le traitement réservé à cet homme par un système prétendu démocratique. Le comportement du gouvernement britannique à l’égard de Julian Assange, a-t-il déclaré, était une «profanation de la notion même de droits de l’homme», et correspondait à «la manière dont les dictatures traitent leurs prisonniers politiques». Pourquoi cette persécution? «Pour une seule raison: il est un diseur de vérité. Son cas est un avertissement à tout journaliste, tout éditeur — le genre d’avertissement qui ne devrait pas avoir sa place dans une démocratie.» Le seul message que le prisonnier, privé de contact avec le monde extérieur et même avec ses avocats américains, lui a demandé de transmettre, est celui-ci:

«Il ne s’agit pas de moi. C’est bien plus vaste: c’est nous tous. Ce sont tous les journalistes et tous les éditeurs qui font leur travail qui sont en danger.»

Pilger précise que le même sort menace désormais tous les relais des révélations de Wikileaks, jusque dans les médias les plus conformes. Il ajoute que jamais au cours de sa vie il n’a été témoin d’une telle agression contre «notre liberté essentielle de publier et de savoir. Le message est clair et net: “Faites attention, ou vous finirez vous aussi dans un cul de basse-fosse américain”.» Sans distinction de lieux ni de passeports, puisque Assange, comme Pilger, est citoyen australien et que son organisation, Wikileaks, n’est nullement américaine. Sans considération des lois de la profession puisque «dix-sept des dix-huit chefs d’accusation soulevés contre Julian font partie du travail de routine d’un journaliste d’investigation», tandis que le dix-huitième — «hacking» — ne le concerne même pas personnellement.

Étrangers à notre propre destin

Je retrouve, en réécoutant les mots graves et courroucés de Pilger, un autre grand défenseur de la dignité humaine et animale dont j’ai eu la chance d’être le collaborateur: Franz Weber. Qui lui ressemblait d’ailleurs physiquement avec sa crinière de lion. Et je le revois aussi, dans des conditions moins dramatiques, mais pour des causes tout aussi fondamentales, fulminer dans le vide. Non le vide humain — les gens se rassemblaient et le suivaient toujours —, mais le vide médiatique et politique. Entre ses campagnes retentissantes des années 1970 contre le massacre des bébés phoques ou la dévastation des grands sites archéologiques, et les mobilisations quasi confidentielles des années 1990-2000, quelque chose s’était cassé. Il me le confirmait lui-même: il y avait le vieillissement et la fatigue des personnes, certes — mais aussi et surtout l’absence de relève et l’absence d’écho. Les deux absences étant, bien entendu, liées.

Nous sommes entrés dans une ère de l’absence à soi. Ce qui relevait jadis de la conscience universelle s’est fragmenté en une poussière de convictions privées. Quand toutes les causes se valent, ne restent sur le devant de la scène que celles qui vous rapprochent du pouvoir. Celles qui ne lui conviennent pas vous relèguent dans les culs de basse-fosse, même lorsque vous vous appelez Waters et Pilger.

Je m’en suis voulu de ne pas m’être précipité à Londres dès que j’ai vu l’annonce du rassemblement sur le site de Roger Waters. J’ai agi moi-même comme si son agitation ne me concernait pas. Enfin, pas prioritairement. J’ai été moi-même victime de l’absence à soi, alors que je me savais, en tant qu’éditeur de Unabomber(4), d’Elsässer ou de l’Antipresse, plus concerné par le sort d’Assange que, au hasard, le poudré petit marquis rédenchef du Temps mangeant dans la main de la grande finance.

Encore que…

Encore que… La lugubre mise en garde relayée par Pilger, ce n’est pas seulement par devoir d’ignorance qu’ils n’ont pas voulu la relayer. C’est aussi, en premier lieu, pour ne pas devoir l’entendre, avec l’examen de conscience qu’elle impose. Comme dans la fameuse citation du pasteur Niemöller: «Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. [Etc.] Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester.» Je les sens d’ici frémir, tous ces êtres frêles: frêles de leur dépendance économique, frêles de leur manque de vrai savoir et de réelle maîtrise d’un métier, frêles de leurs compromissions, frêles de l’absence de tout avenir fiable qu’instaure ce culte de l’innovation permanente qu’ils ont les premiers contribué à instituer. Frémir et, serrant tant bien que mal leur sphincter dilaté, reléguer aux oubliettes cet encombrant Assange qu’ils ont, un court instant, eu l’imprudence de proclamer saint patron des lanceurs d’alerte.

Mais on peut appliquer à ces événements une lecture plus fraîche et peut-être plus profonde que la vieille dialectique expression/répression. C’est ici que s’arrête la harangue et que commence la chanson. Car le vrai héros de cette histoire, ce n’est ni Assange, ni Pilger, ni Waters. C’est la chanson que Waters a chantée: Wish you were here. «Si seulement tu (vous) étais (étiez) là». A qui s’adressait-elle en réalité? On le verra dans le prochain épisode.

- Le premier compte rendu francophone de cet événement est paru sur le remuant blog de La Thalamège. J’y ai puisé nombre d’informations pour cet article.

- Il est significatif de relever que la page Wikipedia francophone consacrée à John Pilger se consacre essentiellement à décrédibiliser son travail, sans mentionner l’importance historique de ses reportages sur le Vietnam, les aborigènes australiens, le Cambodge ou le Timor, ni s’attarder sur les prix prestigieux qu’il a récoltés au cours de sa longue carrière.

- Le Temps pourrait servir, dans notre province francophone, d’unité de mesure de la disgrâce journalistique. Selon la formule d’Audiard: «Si la connerie se mesurait, il servirait de mètre étalon, il serait à Sèvres».

- Actuellement en rupture de stock, cet ouvrage sera de nouveau disponible d’ici la fin de l’année. Pour information.

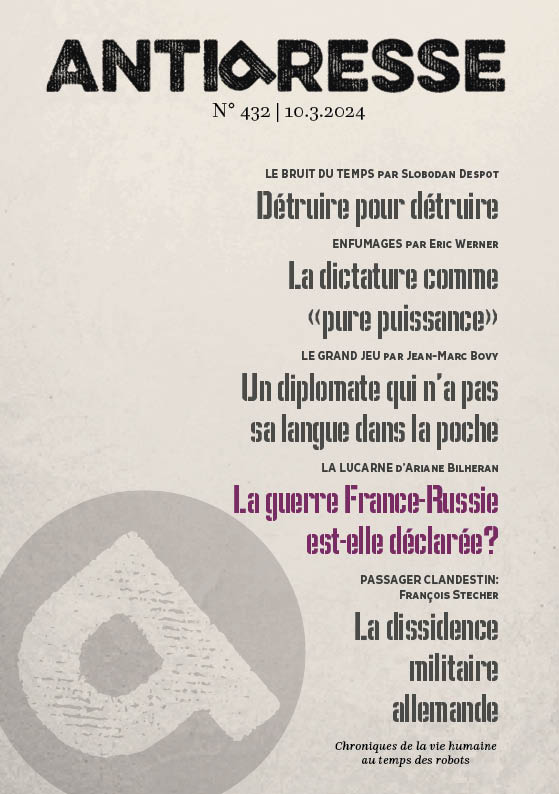

- Article de Slobodan Despot paru dans la rubrique «Le Bruit du Temps» de l’Antipresse n° 199 du 22/09/2019.